2025/11/28作成

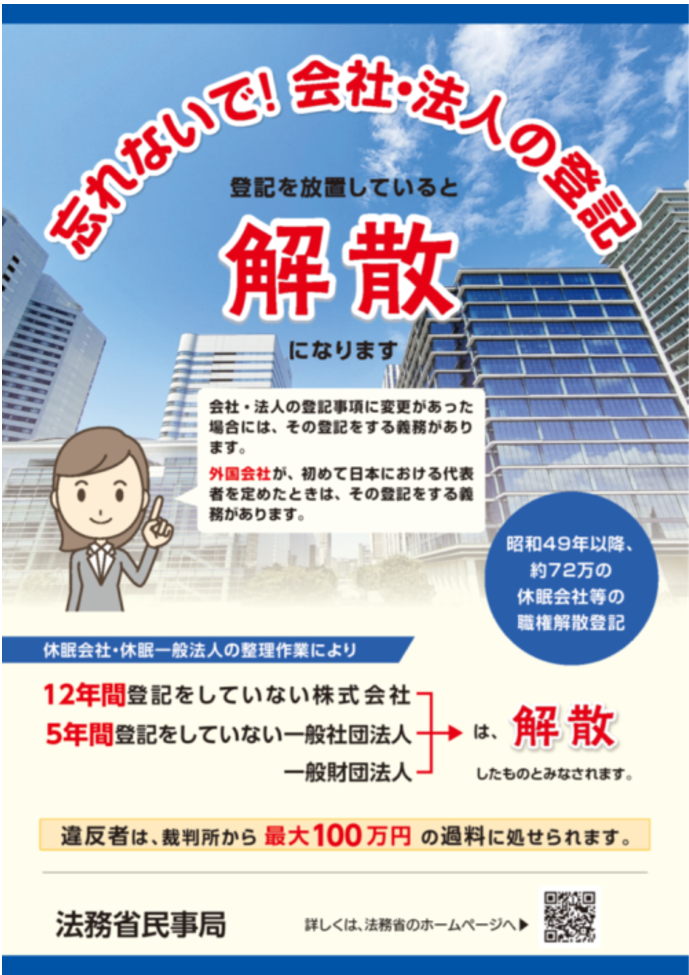

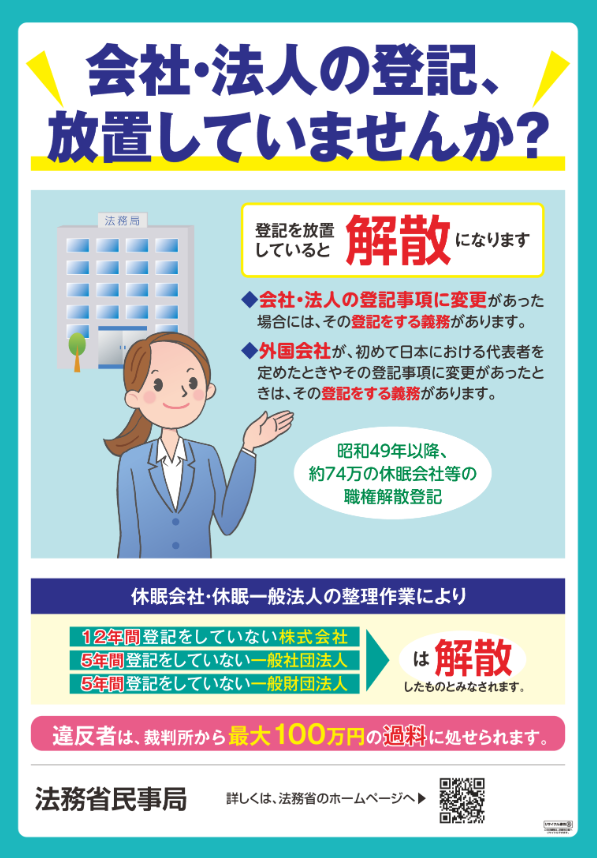

今年も休眠会社の整理作業が行われます。

「休眠会社の整理作業」とは

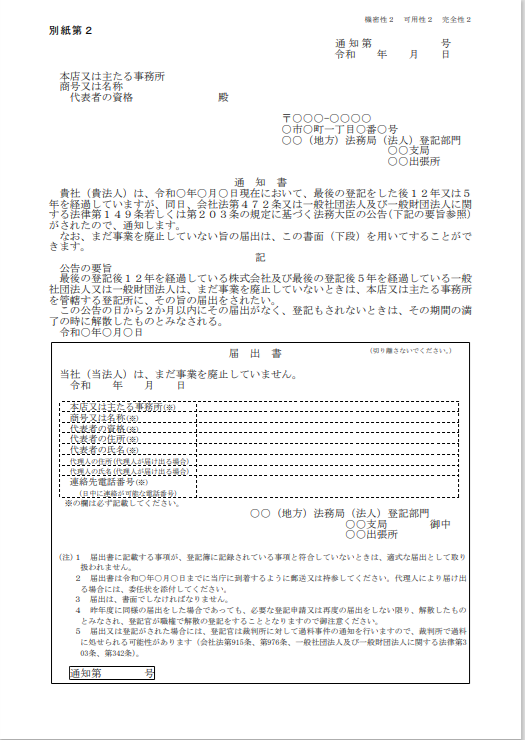

12年以上登記されていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人や一般財団法人に対し、下記のような通知書を発送し実質動いていないだろうとされる会社等を法務局の主導で整理(みなし解散)していくものです。

♦通知内容の趣旨(株式会社の場合)

『あなたの会社は12年以上にわたり登記申請手続が行われていません。よって、既に事業を廃止したか既に実体がない法人である、いわゆる休眠会社とみなし、会社を解散したものと取扱います。まだ事業を継続しているなら12月xx日までに届出してください』

管轄登記所からの通知書の例:https://www.moj.go.jp/content/001381725.pdf

今年は、令和7年10月10日(金)法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄法務局から通知書の発送がなされました。

通知を受けた会社等は、通知を受けた段階でまだ事業を廃止していない場合には、令和7年12月10日(水)までに、「必要な登記(役員変更等の登記)の申請」や「まだ事業を廃止していない」旨の届出のいずれかをしない限り、令和7年12月11日(木)付けで解散したものとみなされ、管轄登記所の登記官により職権で解散の登記がされますので注意が必要です。みなし解散させられた株式会社等も3年以内であれば一定の手続を踏んで継続することは出来ますが、それには手間も費用もかかってしまいます。

株式会社や法人代表者の方は、法務局からの " 休眠会社の整理作業に関する通知 " にはお気を付けください。うっかり、法務局からの通知を放置すると、「自分が知らぬ間に勝手に会社が解散させられてしまった!?」と思わぬ事態を引き起こすことになります。

通知が送られてきた場合には、お気軽にご相談ください。

今まで申請し忘れていた役員就任退任登記などお手伝いさせて頂きます。

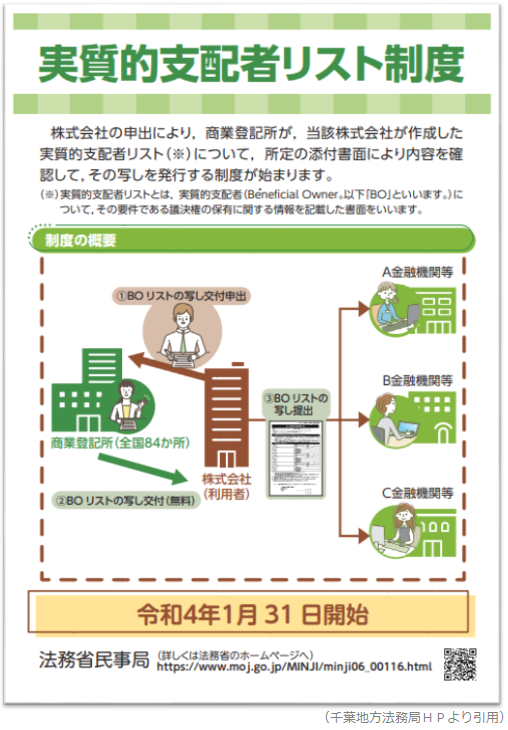

法務省HPより画像引用

(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------